現在、91歳のヨーゼフ・ゲーレン氏は、ZDFの元プロデューサーで『小さなバイキング ビッケ』、『みつばちマーヤの冒険』、『アルプスの少女 ハイジ』などの人気アニメシリーズを日独合作や日本のアニメスタジオとのライセンス契約を通じてドイツのテレビに持ち込んだ人物であり、ドイツにおけるアニメの第一波の中心的存在です。また、スタジオジブリの創設者の一人である高畑勲や、 影響力のあるメディアメーカー、レオ・キルヒやハンス・アンドレセンらと仕事をした経験も持ちます。このテレビのパイオニアたちは、後に他の放送局でも採用されるようになった日本企業とのビジネスモデルを共に開発しました。ゲーレンは、細 部にまで気を配り、コンテンツのローカライズを得意とし、日本のフォーマットをドイツの視聴者向けにアレンジし、例えば「In einem unbekannten Land…(『みつばちマーヤの冒険』のドイツ語版オープニングテーマ)」のようなドイツ語の曲で独自のタッチを与えることに尽力しました。今回、J-BIG編集部は、1970年代の日独合作の始まりについて、ヨゼフ・ゲーレン氏にお話伺いました。

―― 1970年代初頭、ZDFと日本のスタジオとの共同制作によって、ドイツに初めて大規模なアニメが持ち込まれました。日本との最初のコンタクトはどのようにして生まれたのですか?

ヨーゼフ・ゲーレン:私は1960年にWDRに入社し、すぐに子供向け番組と女性向け番組の編集者になりました。その3年後、私はフランクフルトにある小規模なヘッセン放送局に移り、子供向け番組部門で働くことになりました。そこで私はまず、ドイツの人形劇『アウグスブルガー・パッペンキステ』をARDのスケジュールに毎年固定枠で入れるよう努めました。最初は日曜朝の枠で、後にアドベントの季節の日曜正午の枠で成功し ました。これも『ジム・クノップ』シリーズのおかげであり、その大成功がARD内での『パッペンキステ』の評判を高めました。その後、ニュース番組や、スヴェンスク・フィルムインダストリと共同で制作した『ピッピ・ロングストッキング』の実写版 も制作しましたね。

日本との最初の接触も同じ頃、1964年でした。当時、第3次プログラムが導入され、教育的な色彩が濃くなるはずだったのですが、この目的を達成するために、世界中から低コストの作品が求められていました。放送局の依頼で行われた日本出張は、ヘッセ・フェルンセーエンが翻案するのに適したライセンス番組を持ち帰るためのもので、出張は10日間の予定でした。その間に私は、編集次第でドイツの視聴者が興味を持ちそうな番組を1,000分分見つけました。

無料メルマガ会員登録

『J-BIG – Japan Business in Germany』は、ドイツで活躍する日本企業や日本関連ビジネスに関する情報をお届けするメールマガジンです。

この素材は東京のホテルの部屋で、鈴木ともすけという当時19歳の学生から16ミリプリントで初めて見せてもらったものでした。鈴木はその後、『小さなバイキングビッケ』や『みつばちマーヤの冒険』といった私のアニメシリーズの共同プロデューサーになり、彼とは今でも時々話をする仲ですね。

―― 東京からの番組素材はどうなりましたか?

ヨーゼフ・ゲーレン:数週間後、ヘッセン放送に素材が届いたとき、第3次プログラムのコンセプトはすでに大きく変わっていました。科学番組や教育番組への需要が減り、日本からの寄稿は予定とは違った観点から編集する必要があったので、 私は新しいフォーマットを考案し、ケーター・ミケシュとヒルデ・ノッカーとの雑誌シリーズ『Ich wünsch mir was(直訳:私の願い事)』などに日本の素材を使いました。入手した素材をドイツのテレビに適した作品にするには、想像力が必要でしたね。

約60年前の日本出張は、私が日本を愛し、日本のテレビ業界が豊富に持つアニメの宝を尊敬するきっかけとなったものでした。1964年に初めて東京を訪れたとき、私はレオ・キルヒの友人で、ミュンヘンで共同会社を設立したハンス・アンドレセンに会いました。二人は映画のライセンス権を売買するビジネスモデルを開発し、大きな利益をあげていました。私はハンス・アンドレセンを、機知に富み、教養ある世界旅行者で、シニカルに物事を考え、時にはシニカルに行動し、6カ国語を話し、常に新しいビジネスや知的冒険を探し求めていた人物として記憶してます。彼が今世界のどこにいるのか誰も正確には知らず、契約業務はホテルの部屋や公衆電話から行っていました。彼のオフィスはスーツケースの中でした。ハンス・アンドレセンは孤独な独身男性でしたが、芸術と科学を愛し、ギリシャ、ローマ帝国、エジプトに関する書物を収集し、サンタバーバラ大学に古典派オランダ人画家の後継者たちの絵画の膨大なコレクションを遺贈した、人間的共感の天才であったことは間違いないでしょう。彼は機知に富んだ変わり者で、論理的な考察よりもむしろ感情的な考察に基づいて旅行を計画し、企画したが、交渉の際にははっきりと冷静に自分の要求を述べていました。私は、彼がロサンゼルスでディズニーと、あるいは東京で日本アニメーションの前身である瑞鷹エンタープライズと交渉するのを、感心しながら見届けたことを今でも覚えています。

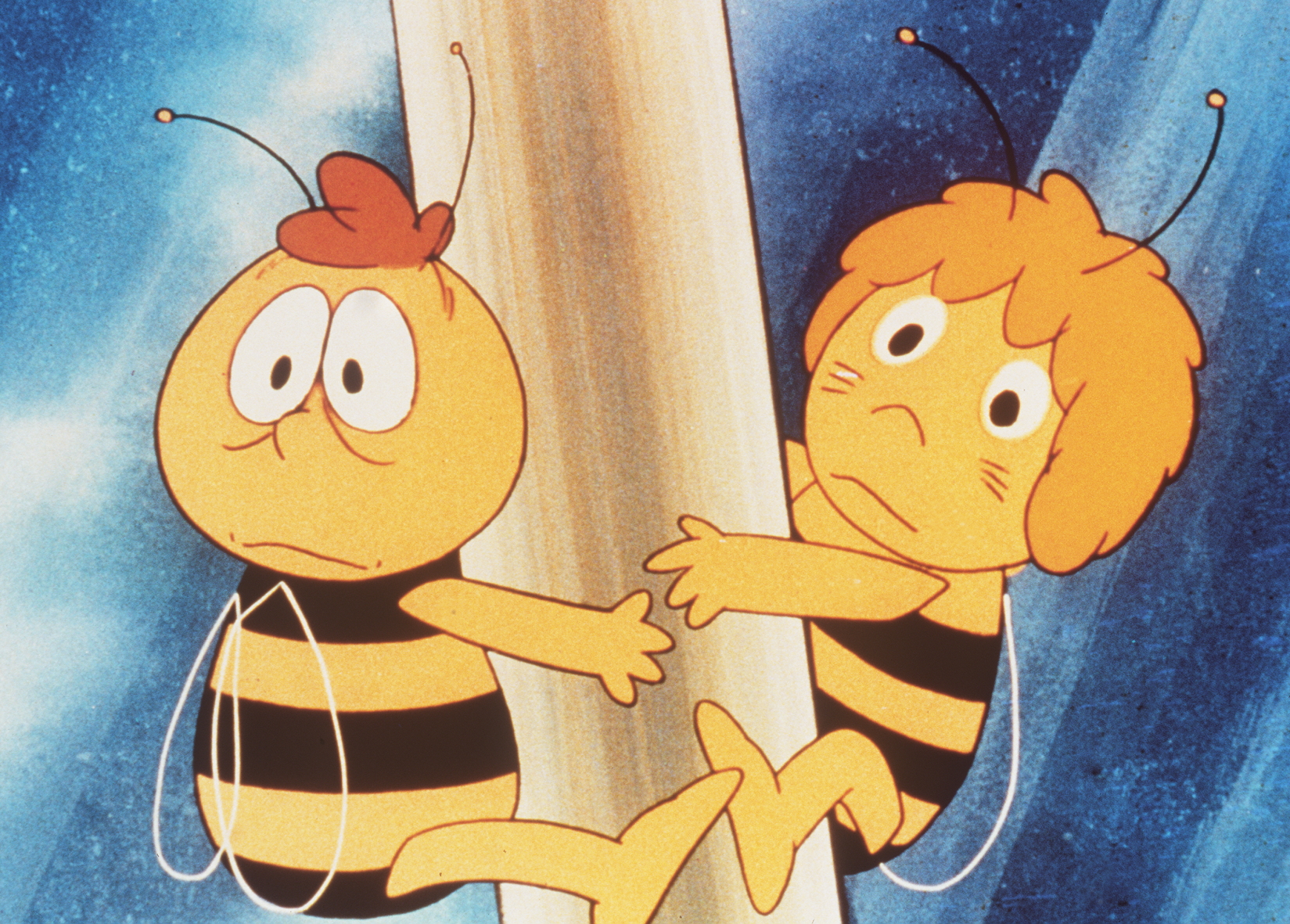

彼とともに私たちは共同製作モデルを考案し、権利の性質と範囲に応じて、各共同製作パートナーが取得した権利の額に見合った資金投入を行うことを義務付けました。制作は日本、脚本家はLAとミュンヘン、編集はマインツのZDF、ミュンヘンのタウルス・フィルム、ウィーンのORFとアポロ・フィルムが担当しました。アジア向けの配給権は日本アニメーションが、西欧・アングロサクソン・アフリカ・南米向けの配給権はベータ・フィルム・ミュンヘンが持ってました。少し複雑に聞こえるかもしれませんが、このモデルは各パートナーにとって制作費を安くし、制作の質を高め、同時にZDFの編集主権を確保するものでした。このモデルは『小さなバイキングビッケ』78話、後に『みつばちマーヤの冒険』104話、『ピノキオ』52部、『不思議の国のアリス』52話の制作に使われました。

――日本企業とこのようなモデルを構築するのは難しかったですか?

ヨーゼフ・ゲーレン:簡単ではありませんでしたが、当時の日本企業が欧州市場に参入したがっており、欧州のコンテンツに対してオープンであったことが、こうした共同制作を促進しました。彼らは米国企業のために十分に尽くしてきたので、今度は欧州の企業、特にドイツのテレビ市場を支配している企業と直接仕事をしたかったのです。日本のパートナーによれば、欧州への扉は『アルプスの少女ハイジ』になるはずでした。1970年から1973年にかけて私がタウルス・フィルムに在籍していた頃、日本人はベータ・フィルムにコンタクトを取り、スイスとフランクフルトの『ハイジランド』でのリサーチを私たちが担当することになりました。後にスタジオジブリの共同設立者となり、『アルプスの少女ハイジ』の監督となる高畑勲とは、その旅行中か、あるいはその直後に日本で知り合い、英語はあまり得意ではなかったが、時折編集上の批評をしたり、さらに共同作業を進めたりと、実りあるコミュニケーションをとることができました。

―― それがきっかけとなりますます日本と緊密に仕事をするようになったのですね。1970年代のあなたにとって、この経験はどのようなものでしたか?

ヨーゼフ・ゲーレン: 東京での度重なる滞在は体力を消耗したものの、同時に刺激的で心身ともに充実したものでした。特に日本のお風呂は印象的ですね。温度差のあるさまざまな湯船でリフレッシュするだけでなく、入浴後に出される緑茶もとても美味しかったです。巨大な音楽ホールでのクラシックのコンサート、欧州出身の人には理解しにくい歌舞伎や能楽の舞台、媒介的なコンセプトに基づいて設計された日本の公園や僧院、仏教寺院の散策も楽しかったですが、アニメスタジオの開発部門でアニメのデジタルプロセスを紹介されたことも楽しかったです。これらの技術はまだ初歩的なものでしたが、未来に向けたものであったことは確かです。一方『小さなバイキングビッケ』や『みつばちマーヤの冒険』などのアニメシリーズは、迷路のような部屋で、大勢のスケッチ・アーティストが無数のスライドをデザインしていました。

日本のアニメーターたちとのコミュニケーションは容易ではありませんでした。特に私が変更を希望する打ち合わせは大変でしたね。ハンス・アンドレセンと鈴木智介が最善を尽くしてくれたが、通訳が必要だったためだけでなく、パートナーたちの誇り高い自己イメージのため、コミュニケーションが困難でした。「欧米から誰かが何かを教えに来ている」と彼らは捉えていたのかもしれません。それがクリエイティブな人々のプライドを傷つけたこともありました。最初のうちは、物事を成し遂げるには長い話し合いが必要でしたが、信頼関係が築かれると、編集部に提示しなければならない変更を実行に移すには、短い発言だけで済むようになりました。最終的には、マインツ、ウィーン、ミュンヘンの編集者、LAとミュンヘンの作家、東京の制作者という作業モデルが優勢となり、ARDは『ニルス・ホルガーソン』シリーズでZDFのモデルを実践することができました。

―― しかし、それがこれほどの成功モデルになるとは、当初は誰も想像してなかったのでは。

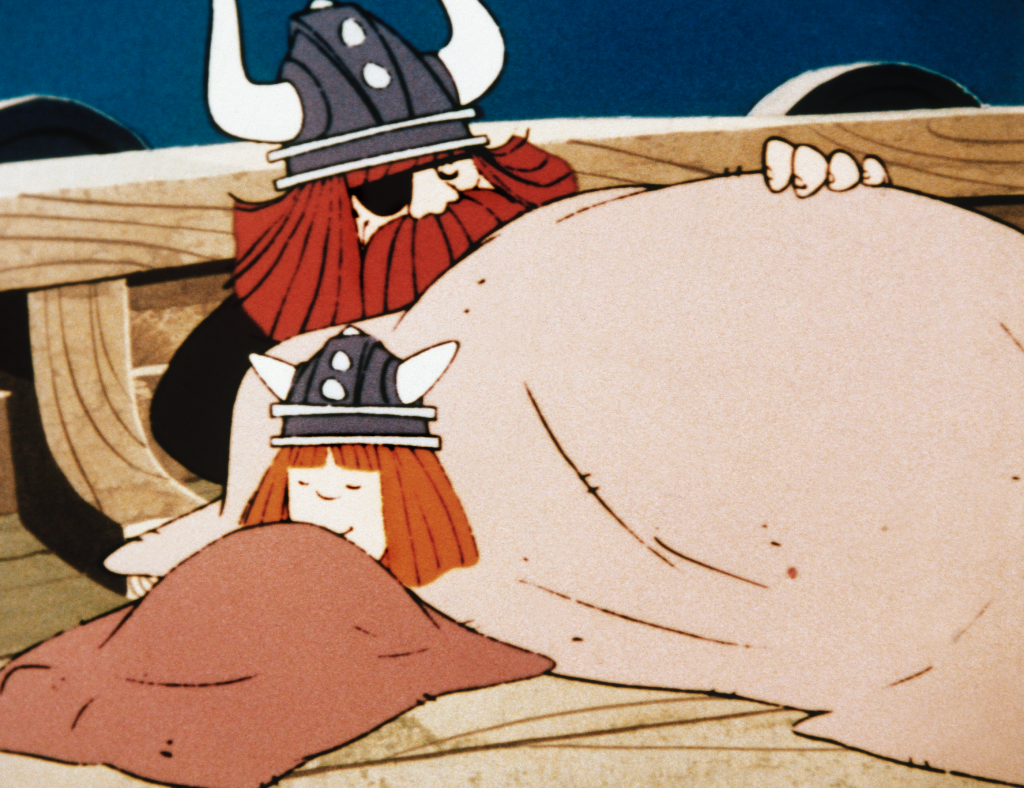

ヨーゼフ・ゲーレン:『小さなバイキングビッケ』は一般的なテストになるはずでした。というのも、『アルプスの少女ハイジ』の製作はすでに始まっており、私たちはライセンス元としての影響力しかなかったからです。だから60年代半ばに始まった『小さなバイキングビッケ』は、私たちが共同製作事業に参入するための重要なプロジェクトだったのです。

バイキングの少年の物語は1964年にスウェーデン語からドイツ語に翻訳され、1965年にドイツ青少年図書賞を受賞し、当時まだ存在していたヘロルト出版社の担当者を通じてヘッセン放送の私のデスクに届きました。出版社は、この作品がアウグスブルク人形劇団によるテレビ人形劇になることを期待していましたが、この物語をテレビで放映するチャンスが来るまで待つよう、出版社を説得することができました。

1970年にベータ・フィルムとタウルス・フィルムに関わるようになって初めて、私はこの機会を知りました。ここでは、WDRのような放送局に提供できる新しいアイデアが期待されており、レオ・キルヒは、WDRが共同製作したドイツとチェコスロバキアの『パン・タウ』シリーズを世界配給するよう説得しました。しかし、販売が難しいことが判明したため、WDRは対等な対抗措置として『ビッケ』を共同制作する機会を与えられました。WDRはこれを受け入れましたが、編集管理を要求し、東ドイツとチェコスロバキアから専門家を派遣してオーバーバイエルンにスタジオを設立しました。最初のテイクは特定の期日までに承認されることになっていたが、フィルムが見られないまま期日は過ぎていきました。船の大きな模型と2人の登場人物だけで、あとは何もありませんでした。この仕事は打ち切られ、『パン・タウ』の売れ行きが芳しくなかったためにさらに揉め、『小さなバイキングビッケ』の契約は解除されてしまいました。そして私の引き出しには『小さなバイキングビッケ』の素材が戻ってきたのでした。

そこで「さあ、どうする?」ということで、ハンス・アンドレセンは協力を必要としていましたが、彼は日本のパートナーを引き込むことでそれを実現しました。鈴木ともすけはフジテレビで同じことをし、私はORFとZDFに話をしました。ZDFの子供番組を引き継いだばかりの友人アロイス・シャルトを説得して東京に行かせ、デザインが西洋の嗜好とどのように融合しているかを自分の目で見てもらいました。共同制作モデルの基本的な資金は、レオ・キルヒと彼の配給会社ベータ・フィルムが提供しました。共同製作モデルはその価値を証明し、『小さなバイキングビッケ』の後、他の作品も製作されました。

―― 『小さなバイキング ビッケ』は1974年に初放送されました。このシリーズはZDFや世間にどう受け止められましたか?それはすぐに成功し『みつばちマーヤの冒険』の作製は必然的な結果だったのしょうか?

ヨーゼフ・ゲーレン:『小さなバイキングビッケ』は教育コンテンツを願っていたZDFも否定する余地がないほど、圧倒的な大成功を収めました。『ビッケ』が詩的でかつユーモラスな方法で、大人社会における子供の解放のプロトタイプであり、それゆえに見本となりうるという事実を彼らは見落としていたのです。恐る恐る、しかし勇気をもって大人に立ち向かう少年。このシリーズの人気は、ビッケが思いついたときに私が考案した鼻をこする仕草や、ブレイク・フェスが歌うクリスティアン・ブリューンのタイトル曲の親しみやすさ、同じく才能ある作曲家カレル・スヴォボーダによるプログラム音楽など、人々がウィッキーの仕草を真似する様子に表れています。このシリーズがほとんど途切れることなくテレビで放映されていること、ミヒャエル・”ブリー”・ヘルビッヒ監督の長編映画という形で映画界に登場したこと、権利者の変更とリメイクが行われたことは、今日でもこのシリーズの成功を証明しています。マーヤについても同じことが言えるでしょう。この2つのシリーズは、ほとんど行き過ぎともいえるマーチャンダイズ・ブームを引き起こしたましたが、それは今日に至るまで、私を含むクリエイターたちの目的ではありませんでした。私たちはただ、子供たちとその家族を有意義かつ趣味の良い方法で楽しませたかっただけなのです。両タイトルは、それ自体が商業的な人生を歩むことになりました。日本人は私たちに道を示してくれました。

『みつばちマーヤの冒険』は欧州で放送される前から日本の写真業界の広告とともに中国のテレビで放映されていました。当時、中国人はカメラを買うことはなかなかできませんでしたが、彼らは「50年後には買えるようになるだろう」という意図で、とにかく宣伝したそうです。まさにその通りになりましたね。

ビッケもマーヤも人気シリーズとなり、世界中で使われるブランドとなりました。しかし新しいコンピューター版よりも、詩、ユーモアに愛とこだわりを持って作られたオリジナルの日独合作を愛してくださる方々には感謝しています。

もちろん、子供番組の成功はZDFも見逃しませんでした。とはいえ、このような番組の意義や目的について、教育学的な考えを持ち続ける理事会メンバーからは常に疑問の声が上がっていました。ZDFで『キャプテン・フューチャー』が放送された後、私は子供向け番組から「シリアル&アーリーイブニング」という新設された主編集部に異動し、潜在的な対立は解消されました。そして子ども部門の私の後任者たちは、番組の方向性をより明確に教育的なものに修正しました。

―― 『キャプテン・フューチャー』といえば:これは『アルプスの少女ハイジ』に続くライセンスシリーズの一つでです。日独合作に加え、日本のライセンスシリーズもZDFのアニメフォーマットの第2ラインでした。ライセンスはどのようにして生まれたのですか?

ヨーゼフ・ゲーレン:ミュンヘンのベータ・フィルムは当時、米国のプロデューサーとコンタクトを持ち、アメリカや日本のテレビ界で何が起きているかを把握していた唯一のドイツ企業でした。それは前述のハンス・アンドレセンや、彼のアメリカでの戦友クラウス・ハリッグのような、オープンマインドで起業家精神旺盛な人たちのおかげでしょう。『赤毛のアン』や『キャプテン・フューチャー』といった日本初のアニメシリーズは、アメリカのチャンネルを通じてアメリカ版として提供された。そして私たちはそれらをドイツとオーストリアのテレビ用にアレンジしました。

『アルプスの少女ハイジ』を共同制作モデルの一環として引き受けたのは、日本の会社から直接ライセンス番組を入手できるようになってからです。私たちの吹き替えでは、視聴者がより理解しやすいように脚本を調整することができました。カットや変更は契約に従って行われましたが、基本的なメッセージとデザインは変わりませんでした。例えば、クリスチャン・ブリューンが作曲し、エリカとジッテが歌った「ハイジ、ハイジ、私の世界はベルジュのよう……」や、ストウウェイズ(後のブレイク・フェス)が歌った「ヘイ、ヘイ、ウィッキー」、カレル・スヴォボーダが作曲し、カレル・ゴットが歌った「マーヤ」の歌「In einem unbekannten Land……」などがあります。クリスチャン・ブルーンが作曲した『キャプテン・フューチャー』のドイツ語インストゥルメンタル主題歌は、今日でも人気がありよく知られている作品のひとつです。『キャプテン・フューチャー』は『アルプスの少女ハイジ』と並んで日本で最も成功したライセンス・シリーズであり、小学生が校庭の風景を写真で交換するのがお決まりでした。

―― 『キャプテン・フューチャー』は確かに多くの議論を引き起こしたのも事実です。あまりに「愚かで暴力的」、「親の抗議」というのが当時の見出しでした。実際の反応はどうだったのでしょうか?

ヨーゼフ・ゲーレン:日本には、詩的で古典的、伝統的なグラフィック・スタイルでマンガを描き、文章を書き、アニメーション映像をデザインするマンガ家やアニメ作家がたくさんいます。しかし、これらの作家はマスメディアに登場することはなく、特別展などで発表されるにとどまっているのが実情です。マスメディア向けに制作されたシリーズに対する批判は、内容よりも、SF的、魔法技術的、つまり日本のアニメスタイルに沿った、膨らんだ頭、大きな目、大きな口を持つ歪んだ人物のデザインに対するものだった。批判の一部は理解できましたが結局のところ、ほとんどのシリーズは東京のパチンコホールの音量と同じくらい「うるさかった」のだ。議論の中心は、西洋では馴染みのない美学にありました。『キャプテン・フューチャー』の場合、イラストレーターが1940年にアメリカで出版された、宇宙で平和を築く船長の版画からヒントを得たため、デザインはすでにトーンダウンしていた。

ZDFの放送に対する批判は、なじみのないデザインと宇宙での犯罪の戦い方の両方に関するものでした。この番組が放送された1980年代初頭は、人工知能がまだ異質な概念だった時代であったため、役員の中には、一風変わったキャラクターが登場するおとぎ話のような未来的ストーリーを容認する準備ができていない人もいました。私自身はこれを教訓に、共同制作作品ではグラフィックに特に気を配り、日本的モダニズムのファンタジーの世界に完全に流れ込まないようにしました。このように、日独米の協力体制は、共同制作においてその価値を証明したのです。

―― ZDFの子供向け番組の責任者でなくなった後も、アニメのテーマ、特に1990年代のドイツの民放テレビの動向について追求し続けましたか?

ヨーゼフ・ゲーレン:ZDFで子供番組を担当するのをやめた後、私はアニメ番組を担当することはなくなりました。私が担当していたのは夕方の早い時間帯の番組で、ほとんどがドイツからの委託制作でした。私自身は『アルフ』と『ザ・シンプソンズ』のライセンスを引き継ぎました。『アルフ』は成功したが、『ザ・シンプソンズ』は最初はそうでもなかった。それらがPro7でベストセラーになったのは、放送環境が若い視聴者にとってより興味深いものだったおかげでそした。その後、私の子供番組担当の後任者たちが日本の『美少女戦士セーラームーン』シリーズのライセンスを取得したが、これは数話放映されただけで打ち切られ、その後RTL2で放映されるようになった。当時の視聴者は、漫画やアニメの純粋な法則に従って制作されたこのシリーズが、特に質の高い吹き替えがあったわけでもないため、番組への愛情やこだわりを持って制作されたものではないことを、最初の試みで潜在的に理解していたのだと思います。

―― 今日の子供番組や、70年代のシリーズのリメイクについてどう思いますか?

ヨーゼフ・ゲーレン:ヨーゼフ・ゲーレン:3Dバージョンは、コンピューターゲームに類似した新たな演出を可能にし、それが新たな視聴習慣を生み出しました。メディア・デザイナーとしてテンポの速いアクション満載のストーリーを提供するために創造したものを、現代的なものとして宣伝しています。ストーリーは派手でカラフルでなければならなりません。番組制作者の中には、視聴者はこうしたエンターテイメントを求めていると思っていますが、彼らはこれが彼ら自身の好みであるという事実を見落としている。現代的とされるものはファッショナブルであり、必ずしも質が高いとは限らないのです。日本人のアーティストと協力して献身的に制作された私の作品ビッケ、マーヤ、ハイジの新しいルックも、この影響を受けています。加えて、CGよりもアニメのキャラクターが許容していた詩的で繊細なユーモアは完全に忘れ去られてしまいました。日本のテレビプロデューサーとどのようなつながりがまだ残っているかは分からないですが、伝統的なペン画とインク画を復活させるようなシリーズを作りたいという夢はまだ持っています。