始まりは6人の友達とのふとした思いつきでした。今では来場者数10万人を超え、100万ユーロ以上の売り上げを記録するドイツ最大のアニメ・漫画エキスポとなりました。今年はコロナの後にも関わらず半年前からすでにチケットの売れ行きが過去最高を記録しています。J-BIGでは、このイベントの共同創設者であり、二人の主要経営陣の一人であるアンドレアス・デーゲン氏に、ドコミの始まり、今日のポップカルチャーイベントが業界に与える影響、そして将来への展望を語っていただきました。

――ドコミ始まりのきっかけは?

アンドレアス・デーゲン: 今から15年前2008年のことでした。私たち、13歳から20歳のアニメ好き6人組はボンにあるアミューズメントパークに集まるのが毎年恒例の行事でした。いつものように話しているとふと誰かが「みんなでエキスポやろうよ」と言ったのです。当時、デュッセルドルフではすでに何百人ものコスプレイヤー、オタク、アニメや漫画のファンが毎週土曜日に集まっていました。彼らは皆、Animexxというプラットフォームを通じて知り合った小学生や若い学生たちでした。Animexxはアニメファンのためのプラットフォームで、Facebookが存在する前の当時は、ファンの中心的なミーティング場所でした。毎週多くの人が集まりましたが、基本的に野外だったので、人々がしっかり交流できる場所を提供できたらいいなと思ったんです。他にも、カフェを作りたいとか、漫画家が集まれるような場所を作りたいとか、チームのみんなでアイデアを出し合いました。

――当時のドイツのイベント業界はどのようなものだったのでしょうか?

アンドレアス・デーゲン: ドイツでは、すでにAnimagicとConnichiという2つの大きなアニメイベントがあり、さらにライプツィヒ・ブックメッセ、フランクフルト・ブックメッセ、そして他にもすでに多くの小さなメッセが、日本のプログラムを提供していました。実は、私たちも最初は300人程度の小規模なものを想定していましたが、企画を始め、Animexxのイベントカレンダーに掲載したところ、300人どころか、あっという間に1,000人を超える申し込みがあったんです。そして勢いは止まることを知らず、一年目にしてすでに開催地と開催場所の変更を余儀なくされました。

――ドコミと他のイベントとの違いは何ですか?

アンドレアス・デーゲン: 私たちの信念のひとつにあるのが「革新」です。毎年、何かしら新しいものを取り入れることを心がけています。最初のイノベーションとして、日本の「メイドカフェ」を作りました。今でこそ様々なイベントでよく見かけるようになりましたが、当時はまだ目新しいものでした。また、アーティストや漫画家が作品を発表・販売する「アーティスト・アレー」も設置しました。これは世界最大級のファンアーティストやファン漫画家のイベントで大切にされている「ファンによるファンのためのイベント」という信念にヒントを得てできたものでした。当初は10人のアーティストでスタートしましたが、今では2,000人近い応募があり、そのうち1,000人程度を受け入れています。ありがたいことに、この15年間で私たちも信じられないほどの変化がありましたね。でも、私たちは、この業界の中で充実したプログラムを提供しながらも、みんなに手届くチケットの価格設定を心がけています。

――話を少し戻して、最初のドコミはどこで開催されたのでしょうか?

アンドレアス・デーゲン: 第一回ドコミは、デュッセルドルフ・ライショルツにあるキリスト教自由学校の「ブルグ=ヴェヒター・カステロ」で開催されました。隣接する多目的ホールには1,800人が集まりました。現在一緒に仕事をしている人たちの多くは、ドコミ第一回開催時から一緒に仕事をしている人たちです。最初の3年間はこの場所で開催していたのですが、2011年に起こったラブパレード事件以来、イベント業界は大きく変わりました。私たちは収容人数の限界を超える恐れがあり、代わりの場所を探さなければなりませんでした。幸いにもデュッセルドルフ市からの支援もありそれからはコングレスセンター・デュッセルドルフでドコミを開催することができました。

――ドコミは市から支援を受けているのですね。

アンドレアス・デーゲン:はい、ありがたいことに!実は、今でこそ国防委員会の活動で知られるマリー=アグネス・ストラック・ツィメルマン博士が、当時はまだデュッセルドルフ市長で、ドコミの最初の支援者の一人でした。また、日本政府が「クールジャパン」戦略の一環として、ポップカルチャーを日本のポジティブなイメージとして推進していたこともあり、デュッセルドルフの日本総領事館も大いに支援してくれました。そして、私たちの最初の窓口となったニーダーライン独日協会からの支援もありましたね。

――チームはどのように編成されているのでしょうか?

アンドレアス・デーゲン: 一年目はまだ経験も浅く、世間知らずの私たちでした。誰一人としてイベント運営を学んだことがなかったので、プロの目から見ると、非常に歯がゆく、波乱に満ちたものだったと思います(笑)。最初のドコミ開催後、自分たちが何を間違えたのか反省会をしました。もちろんいろいろなことがうまくいかなかったので、みんなから見放されることも想定していました。しかし、実際には多くの人にイベントに満足してもらうことができ、たくさんのポジティブなフィードバックをもらいました。

――その後のドコミは?そしてどのように急激な成長を遂げたのでしょうか?

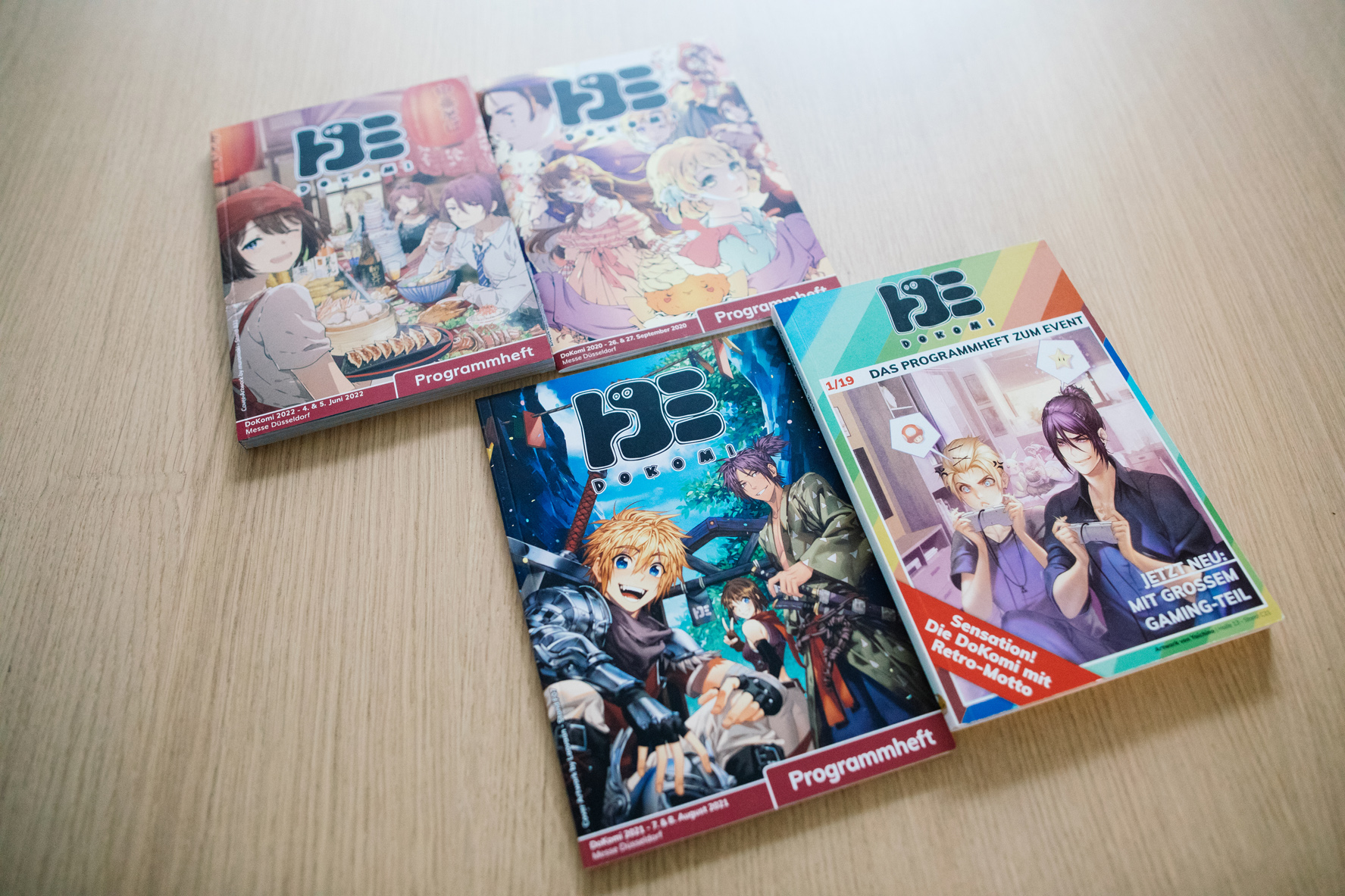

アンドレアス・デーゲン:当時、私たちは自分たちの自由時間を利用してドコミを開催していました。現在では株式会社となり、ドイツで最も大きなマンガ・アニメのイベントとなりました。私たちは、AnimagicやConnichiのような大きな見本市ではなく、小規模な見本市を目指したかったのですが、現実は違い、どんどん来場希望者が増えていきました。収容人数の関係で入場をお断りすることも年々増えていきましたね。2011年から2016年まで、毎年キャパシティを拡大しながらも、チケットは毎年完売していました。参加したい人全員が参加できるようにしたいというのが、私たちの願いだったので、会場の規模の拡大は必要不可欠なものでした。しかしそれは決して簡単はことではなく、新しく考えを練り直さなければならないこともたくさん出てきました。ある年からは展示会場だけになったことで、私たちの居心地の良さや親しみやすさが失われてしまいました。そこで、次の年には多くのカーペットを敷き、異なる構造の設営を試みました。2017年から2019年にかけて、急激な成長期がありましたが、幸いにも私たちのキャパシティーも十分に大きくなっていたので、全員にチケットを提供することができました。そして毎年新しいプログラムが追加されプログラム冊子は200ページを超えるまでになりました。2011年には、コスプレ舞踏会を導入し、今では最も人気のあるプログラムのひとつとなっています。舞踏会に参加するための1,500枚のチケットは、いつも即完売します。

――他にここ数年で変わったことはありますか?

アンドレアス・デーゲン:開催を重ねるごとに私たちも成長しています。警備会社を雇い、重要なインフラ整備にはボランティアではなく、プロの力をかりることを徹底しています。ボランティアには、コミュニティエリアやアーティストの出店の手伝い、大会を企画したりと、楽しい仕事だけをやってもらいたいと考えています。驚いたのは、来場者がチケット価格に寛大なことです。多くの人が躊躇なくチケットに80ユーロ、また他のイベントでも90~100ユーロを支払っています。パンデミックやインフレの影響で、経費がかさみ、私たちも値上げせざるを得なくなりましたが、来場者の大半は小学生や学生なので、できるだけみんなが気軽に行けるイベントとしてのポジショニングは大切にしていきたいですね。また、以前は漫画家の人たちが、自分の作品のための資金のやりくりに苦労している話をよく聞きましたが、今はドローイングやその背後にあるアートがより評価され、当たり前のようにより多くのお金が支払われるようになりました。私たちのイベントには、自分のビジネスを立ち上げ、それで生計を立てているアーティストがたくさんいます。彼らはオンラインでコミュニティを作っていますが、ドコミのようなイベントは、ターゲットとなるグループと直接繋がり、アートを販売する場所として、絶好の機会となっています。

――来場者が金銭的に寛大になったのは何故でしょう?

アンドレアス・デーゲン:私の予想では、このようなイベントに参加することの重要性が増しているように思います。ファンはこぞってメッセやイベンドに行きたがります。今年は1月の時点で、すでに昨年の販売枚数を超えていました。こんなに早くチケットが売れたのは初めてで、値上げの影響で売れ行きに不安があった私たちも少し驚きました。また、平均的に年齢が高くなり、お金も稼げるようになったので、昔に比べて自由に使えるお金が増えたのかもしれません。15年、20年とイベントに通い続けてきた人たちが、今はもう15歳ではないし、子供を連れてくる人たちも多いです。毎年、新しい若者、学生の姿もたくさん見受けられます。

――若い世代の活躍が期待できそうですね!

アンドレアス・デーゲン: アニメやマンガの分野では、新しい若者がどんどん入ってきています。現在、Netflixやマンガを通じて、さらなる盛り上がりをみせています。たくさんの人がこの分野に関心があり、徐々にアニメやマンガがメインストリームになりつつあるのを感じます。以前の私たちには考えられなかったことですね。5,000人程度のファンしかいないと思っていた私たちは、その中の数百人のためにこのイベントをやろうと思っていました。そして集まりに行くと、いつも同じような人たちがいました。今では誰もが一度はアニメやマンガ、コスプレを聞いたことがあるでしょう。みんながファンになる必要はないし、好きにならなくてもいいですが、みんな存在は知っているのです。今や、アニメやマンガはメディア文化の中でどこにでもあり、今の若い人たちはそれを見て育ってきました。

――当時の第1回イベントの費用、また現在のドコミはどうなっていますか?

アンドレアス・デーゲン: 家賃、スタンドの費用、スタッフの雇用、ライセンス料などで、当時は16,000ユーロの費用がかかっていました。週末入場料は12~15ユーロで、来場者数は1,800人でした。そうこうしているうちに、イベントの費用に関しては、7桁台が当たり前になりました。今年は、ドコミの歴史上初めて3日間の開催です。エネルギーコストだけで、50パーセントのコスト増が予想されます。現在、3日間のチケット代は75ユーロから79ユーロになると予想しています。私たちが毎年成長し、大きくなっていくという課題は、時には非常に短期的なものであるため、毎年一定のリスクを負うことにもつながります。私は大抵、見積もりに関しては非常に保守的で、前年度の来場者のみでその年の来場者数を計算することが好きですね。しかし毎年来場者が増えていくので、課題やコストも年々増えます。今年からは設備の改善を図り、会場への入り口をもうひとつ増やしました。

――他のイベントのように、協会としてスタートしたのですか?

アンドレアス・デーゲン:いいえ、意識的に行ったことですが、私たちは協会だったことは一度もありません。昔はとても小さかったのに、今は大きくて商業的になったという見方もあります。しかし、私たちは昔からの信念「ファンによるファンのための」は変わっていません。外からはもうそう見えないかもしれませんが、実際にチームの中に入って活動してみると、すぐに感じるはずです。最初はほとんどのイベントが協会主催だったのですが、イベントを開催するにあったって、協会が主催というのは最適ではないと考えました。協会組織は通常6~7人で構成され、理事会ですべての経費を承認してもらう必要があり、新しいプロジェクトには全員の承認を得なければなりません。これは、創造的な自由を奪うハードルであり、また全てのプロセスを遅らせることにもなります。私たちの場合、明確な構造があり、投資をしたいときに誰にアプローチすればいいのかが明確だったのでGbR、次にUG、そしてGmbHと成長していきました。始めから25,000ユーロの株式資本を調達するのは、学生にとってそう簡単ではなかったので、何年もかけて、一歩一歩積み上げていきました。非常に長いプロセスでしたが、いま自分が過去の同じ立場にいたら迷わず同じことをすると思います。

――現在、ドコミのスタッフはどのように構成されているのでしょうか?

アンドレアス・デーゲン:当初は、先生や学校関係者の手伝い、それに加えて、20人から30人のボランティアがいました。現在では、事務局を含め、ステージやメイド喫茶、夜のパーティーを運営するJ-Raveなど60名近いチームになっています。

さらに、現在では7名からなる小さなフルタイムで働くチームがあります。オフィスチームは、運営に関するコミュニケーションを管理し、全員が必要なリソースを確保できるように見守るという役割を担っています。実際、チームのほとんどは15年ほど前から在籍しています。離職率も低く、私が100%信頼している人たちばかりです。新しい人が加わると、たいてい新しい分野が開拓されるので、ここ数年チームはさらに大きくなっています。今年はファッション部門を設ける予定です。さらに、現場にはイベントをサポートするヘルパーチームが約600人います。

――ボランティアから社員になることもありますか?

アンドレアス・デーゲン:私たちオフィスチームは皆ボランティアから始まっています。もっと早くから採用したかったのですが、15年目に入り今年初めて正社員を採用することができました。このメンバーは、基本的に自分たちで仕事を一から築き上げてきた人たちです。優秀な彼らが必要で、彼らなしではやっていけない、やりたくないと思うようなり採用に至りました。そんな彼らには、私たちと一緒に、彼らの趣味を仕事にできるようなそんな環境を提供したいと思っています。しかし、採用に関してはいつも慎重に進めています。今、人を雇うなら、5年後の給料を保証できるようにしたいし、将来、給料を払うことができるかどうかわからないのに、今雇用をすることは、無責任だと思うのです。もっと多くの人に、自分の情熱を職業にするという希望を与えられるようになりたいし、それをできる限り広げていきたいですね。

――ドコミは、コロナ禍にも現地開催が行われた数少ないイベントの一つです。なにが開催を可能にしたのでしょうか?

アンドレアス・デーゲン:毎年、プフィングステン(聖霊降臨祭)に開催しているのですが、パンデミックの関係で2020年は8月と9月に変更になりました。誤解を招かないためにも、少し話を戻します。当時、私たちは多くの批判を受け、またパンデミックに関心がないとの非難も受けました。しかし決してそのようなことはなく、私たちは来場者やすべての参加者に対して責任を持って対応していました。大会の3日前まで、開催できるかどうか分からなかったのでストレスもあり大変でしたが、開催することをたくさんの人が期待していたので、最後までやり遂げようと思いました。

私は、イベントやメッセを経済的な面だけでなく、社会的な面でも多くの人が意見を交換するためのネットワークであり、拠点であると捉えています。そして多くの人が自分の居場所を見つけ、そこで経験した他の人々からの評価によって才能を開花しています。また、様々なイベントやメッセを渡り歩き、それをもとに生計を立てているスケッチアーティストや自営業の方々もたくさんいらっしゃいます。この人たちにどうしたら活動するプラットフォームを提供し続けられるかどうか、これが重要なポイントでした。

ライプツィヒ・ブックフェアが中止となり、主な収入源を失った出展者、漫画家たちにとって痛手となったとき、私はこの決断を下し、多くの出展者から、「助かった」という声をいただきました。これまで築き上げてきた社会的・経済的ネットワークが崩壊していくのを目の当たりし、パンデミックが業界全体に与える影響も心配でした。ショーグループは公演ができなくなったために解散し、スケッチアーティストは何か他の仕事を見つけなければならなくなりました。パンデミックがいつまで続くのか、そしてそれが我々の業界にどんな長期的な影響を与えるのか、誰にもわかりませんでした。安全に行えるという判断から、私たちは最終的にイベントを実施を決断しました。

幸いにも広大な見本市会場を自由に使えたので、10万8000平方メートルに拡張し、ソーシャルディスタンスを可能にしました。そして2019年に5万5000人だった来場者を、2020年は週末2日あわせて3万人、つまり1日あたり1万5000人にまで減らしました。来場数は半分にしましたが、面積は倍にし、マスクの着用も義務化しました。まだ検査がなかったため、入口にはフィーバースキャンも導入しました。翌年の2021年は、検査も導入しました。

――2022年以降は少しずつ日常が戻ってきました。昨年の来場者数と2023年の来場者数を教えてください。

アンドレアス・デーゲン: 私たちは昨年、また大きな成長を経験し、今年もかつてないたくさんの来場者数を見込んでいます。来場者限定チケットの上限を1日あたり3万2000人に設定しましたが、2022年には2日間で合計7万5000人の来場者がありました。残りは、出展者、プレス、ヘルパーで構成されています。今年は1月の時点で土曜日の予想される来場者がすでに32,000人を超え、日曜日と金曜日も同じような状況になることが期待されます。3日目の導入で、10万人超え、もしくは12万人の来場者を超えると見込んでいます。これはかなりすごいことで、まさかこのような急激な成長をするとは思ってもいませんでした。なにより、メッセ・デュッセルドルフとコングレスセンター・デュッセルドルフという、15年もの間、厚い絆で結ばれてきた良きパートナーがいることに、本当に感謝をしています。日本のプラットフォームとして、彼らが私たちのイベントを大切にしてくれているのをとても嬉しく思います。

――コロナの時はオンラインのキャンペーンもあったのでしょうか?

アンドレアス・デーゲン: コロナ禍はデジコミを開催しました。完成形に至るまでは大変な作業でしたし、直接利益に繋がりにくいオンラインイベントに尽力を尽くしてくれたチームに心から感謝しています。2020年のプフィングステン、私たちは小さなスタジオを借りてステージプログラムを作り、Twitchでライブ配信をしていました。その後、アニメのアバターでコンテンツを作り、動画を制作して配信するVTubingが登場しました。2020年に英語圏で一気に広まり、私も2021年にVTubingを始めました。2020年・2021年の冬の状況は特に厳しくときどき無気力感や不安に襲われ、ドコミにエネルギーを注ぎ続けられるかどうか分かりませんでした。そんな中、現場であっという間にネットワークができ、ドコミでもVTubingをうまく取り入れることができることに気づきました。そこで、実際にVTubingにフォーカスしたデジコミを2回ほど行いましたが、これも在宅でうまくいき、業界から大物VTuberを招くこともできました。これは最終的に、イベント会場でVTuberによるコンサートという形で、オフラインのドコミにも取り入れることができました。Amazonからスポンサーとしての打診があり、2021年9月に「デジコミ×Amazon」を開催しました。今年の3月のコラボは、おかげでスタジオを借りることができ、予算もそれなりに確保できました。様々な力をかりて私たちの取り組みに意味を見出しながら、楽しく仕事をすることができています。こうした行動の積み重ねが、今、私たちが大きく成長し、勢いのある存在になっていることにつながっているのだと思います。

――資金調達のために他社とコラボレーションをしているのですか?

アンドレアス・デーゲン:私たちは、70%をチケット、30%を出展者、残りはスポンサーを通じて資金を調達しています。チケットと出展者という収入源は、私たちにとって非常に重要です。地域社会から支持も手厚く、そのため地域社会の利益のために行動することができるのです。

――日本とのコラボレーションはどの程度行われているのでしょうか?また日本の本社との接点はありますか?

アンドレアス・デーゲン:私たちは、どちらかというとドイツの担当者と接触することが多いですね。日本との交流は、主に音楽会社や音楽レーベルにゲストを招いたとき、出版社や出展者候補の場合が多いです。日本からヨーロッパまではまだ非常に長い道のりであり、何かを作り上げるには長い時間がかかるということを忘れてはいけません。その為、より長期的な視点で仕事に取り組んでいます。

今後、会場にB2Bエリアを設けたいと考えており、それを実現すべく日独産業協会(DJW)と連携しています。現在、プログラムの中に「昼の会」がありますが、将来的にはこれを拡大したいと考えています。しかし、日本人のお客さまをお迎えする際には、喜んでいただき、満足のいく良い経験をしていただきたいので、焦らず一歩一歩ステップアップを試みてるところです。

――ドコミは長期的にどのような位置づけにあり、どのような将来像を考えているのでしょうか?

アンドレアス・デーゲン: 私たちは、「共感のもてる小さな家族」です。共感できる関係でいつまでもあり続けたいと考えていますが、規模が大きくなればなるほど難しくなっていきます。妬む人や、気分を害する人が関わる人数が増えるにつれ、増えてくるのです。平和主義の私にはとても難しいですが、時には避けれないこともあります。そんな中、「ドイツにとってのジャパンエキスポ」という観点で考えていることがあります。今年は6桁の入場者数を記録し、ドイツで最大のアニメ・マンガのイベントとなりました。パリで開催されるJapan Expoは、現在20〜30万人程度の来場者数ですが、こちらも4日間開催されます。その規模に到達し、パリのジャパンエキスポを追い抜くことが目標なわけではありませんが、到達する可能性は十分にあると思います。

――今後の具体的なドコミのアイデアは何でしょうか?

アンドレアス・デーゲン:長期的に取り組みたい点は主に3つあります。今はイベントやポップカルチャーで生計を立てている人が多いので、B2Bの領域をさらに広げていきたいと考えています。ちなみに、私は見本市の将来については、とても楽観視しています。デジタル社会でなぜ対面のイベントが必要なのかと聞かれたら、「ネットで会っても、年に1回くらいは実際に会ってみたい」と答えます。だからこそ、見本市は未来に向けた賢明なコンセプトだと思うのです。また、ストリーマー、コンテンツクリエーター、ティックトーカーに向けてドコミでデジタルシーンの中心的なプラットフォームを提供したいと考えています。そして3つ目は、もっと日本人が参加者を増やすことです。日本から参加する出版社やディーラーの存在によって、このイベントはより日本的、そして魅力的なものになると思うからです。私たちGmbHは、日本とドイツの架け橋となり、日本の秋葉原バイブをドイツに持ち込みたいと考えています。